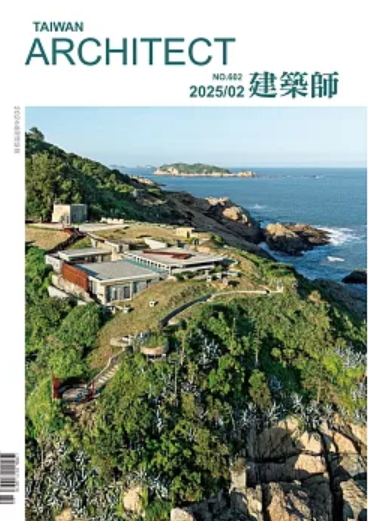

出版:2025.02

規格:繁中/平裝/120頁/ 23 x 30/彩色

ISBN:9771011681007

備註:初版

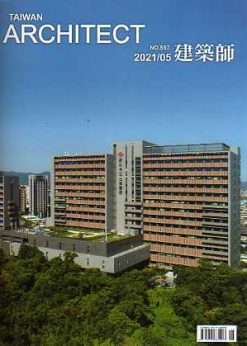

《建築師》雜誌社於民國64年由台灣省建築師公會出版社成立於台中,民國69年中華民國建築師公會全國聯合會成立,轉由全聯會出版,發行迄今,它忠實的紀錄了台灣建築的發展,無論對專業界或實務界都是一份重要參考刊物。

《建築師》雜誌社的創辦人,是前國代許仲川先生,由於許先生的洞燭機先,不僅將雜誌的走向定位在會員與會員間的資訊流通,更是公會與社會大眾間的橋樑刊物,使得《建築師》雜誌的路越走越寬廣,由最初的會員發表建築作品的園地,慢慢的將觸角伸到社會、人文環境的關懷,引起專業界與實務界的共鳴,更照應到建築科系學生參閱檢索的需要。

《建築師》雜誌,忠實的紀錄台灣經濟起飛後的建築榮景,而隨著網路時代的來臨及同業間的衝擊,更慢慢調整步伐,除了努力讓自己躍上國際舞台外,更致力於本土建築文化的記載,讓《建築師》雜誌未來不僅是建築界的「史記」,更是建築界的「Time」。

■ 編者的話

書寫臺灣建築的時代性與發展脈絡

文/曾光宗

「2024臺灣建築獎」經過初選、複選、實勘及決選等程序,從220件參選作品中,先評選出了10件入圍作品後,最後再評審出「臺灣建築獎」1件:臺灣大學人文館(竹間聯合建築師事務所),「臺灣建築佳作獎」3件:海角藝隅-南竿二六據點轉譯計畫(常式建築師事務所)、台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室(黃明威建築師事務所+擊壤設計營造、實式木造有限公司)、礁溪國小地下停車場暨山水通學道(田中央聯合建築師事務所),以及「臺灣建築新人獎」:新竹那魯灣集會所(林柏陽建築師事務所)。恭喜這些獲獎的建築作品及其建築師,同時也感謝付出許多時間與心力的評選委員。

雖然這幾件作品,不論從類型、規模、基地條件、及使用需求等方面來看皆不盡相同,但都有著共同的價值。那就是建築作品除清楚地呈現出了建築師對於該作品的設計理念與意圖、執行過程中的掙扎與折衝、設計手法的純熟表現、以及對於設計細部與施工品質的掌握與堅持等,諸多建築專業的特質外,從深層的意義來看,這些得獎的建築作品正反映了臺灣當代特定設計議題的建築思考方向,以及建築師在現今的時空間涵構下的建築志向。長遠而論更是象徵並書寫了臺灣建築的時代性與發展脈絡,其意義十分顯著。其次今年與去年相較,新增了「臺灣建築新人獎」,此獎項以「45歲以下或開業首件作品」為條件,藉以強化並鼓勵在符合前述要求下之年輕建築師,或較晚開業之立志創作的建築師。

建築作品的獲獎,建築師可藉此機會向社會及建築界闡述自身的理念與價值觀。於《得獎感言》中,獲得「臺灣建築獎」的簡學義設計總監,省思著「我在乎的是一個建築內在的永續生命,使用者應也是建築的再創造者」議題。獲得「臺灣建築佳作獎」的張匡逸建築師,提出了「文化資產領域的續存,更是需要根植在既有的基礎與脈絡上去轉化出新的角色與使用功能」之呼籲。許浩銘建築師表達了「我們並不想讓社會大眾誤解木構就是優越、就是高尚、就是有獨樹一格的排他性。反而希望讓木構造可以與其他材料形式站在同一個平台上供大家選擇」之觀點。田中央的陳聖儒設計師則分享了曾經參與過該作品之所有人員的感想,並闡述設計團隊「在每個案子中將每個人對環境的直覺反應融合,共同完成設計和大論述」之精神。獲得「臺灣建築新人獎」的林柏陽建築師則表達出「我們相信思考建築、討論建築,會讓這個建築不僅止於解決問題,而會是一個創造充滿熱情與創意的場域,讓環境都能留下值得被記住的印記」。

評審委員是各屆臺灣建築獎的核心,於《評審感言》中,林家如建築師提示了於現勘時,作品是否「能感受到場所的靈魂,以及身體最原始的反應,愉悅的感動」之重要性。褚瑞基教授認為得獎作品「其建造都重新定義了一塊土地以及它所具有的過去以及延續的價值」。作為召集人的陳良全建築師提醒業主及建築師,思考「每個基地50年才有一次起死回生的機會,每一次的開發建設都是難得的契機,都應等同生命的價值來看待」。賴怡成教授認為「在這些作品中,建築團隊對於建築『公共性』的投入無不令人感佩,他們以謙卑的態度深刻地體悟這片臺灣土地」。趙建銘建築師則強調著在現今的網路時代中,「身體感才是累積於深處不易遺忘的空間體驗」。藉由這些評審委員的註解,如再對照所有的參選作品,我們似乎可以逐步領悟出一些雋永的建築價值。

除臺灣建築獎之外,本期同時推出了「建築思潮」主題,三位建築學者分別闡述了三位重要的建築師及其成果。其中徐明松教授以「臺東都市地景的一道風景-談呂阿玉建築的地域性」為題,介紹了建築界較少關注的呂阿玉這位「臺東本土建築師」。汪文琦教授的「以夏隆《曼海姆國家劇院》競圖方案為例-談建築研究與建築實踐的連續性」一文,以夏隆《曼海姆國家劇院》競圖方案,探討著「完整競圖提案」的內涵,並以此文紀念陳永興建築師。於黃健敏建築師的「如椽巨筆-漢寶德與境與象出版社」一文中,則十分完整地紀錄與評析了與漢寶德先生有關的著作。《建築師》雜誌會持續推出「建築思潮」類之相關文稿,冀望以此重新沉澱與省思建築專業的侷限,並尋求發掘在建築專業論述上之思想底蘊。

【編者的話】

20 書寫臺灣建築的時代性與發展脈絡/曾光宗

【2024臺灣建築獎|作品】

《臺灣建築獎》

36 臺灣大學人文館/竹間聯合建築師事務所

《臺灣建築佳作獎》

38 海角藝隅-南竿二六據點轉譯計畫/常式建築師事務所

48 台灣電力公司萬大水力發電廠辦公室/黃明威建築師事務所+擊壤設計營造、實式木造有限公司

50 礁溪國小地下停車場暨山水通學道/田中央聯合建築師事務所

《臺灣建築新人獎》

52 新竹那魯灣集會所/林柏陽建築師事務所

【2024臺灣建築獎|特輯】

《得獎感言》

61 看不見的設計/林柏陽

62 建築屬於誰/簡學義

64 在路上,記南竿二六的轉譯及其他/常式建築師事務所

65 從小到大/許浩銘

67 向天、地、山、水學習/陳聖儒

《評審感言》

70 重寫台灣建築的定義/林家如

72 時代下建造的地點/褚瑞基

74 給基地⋯五十年一次的機會/陳良全

76 建築公共性的實踐/賴怡成

78 身體感/趙建銘

《評選實錄》

80 2024臺灣建築獎決選會議實錄 整理/編輯部

【建築思潮】

88 臺東都市地景的一道風景-談呂阿玉建築的地域性/徐明松

95 以夏隆《曼海姆國家劇院》競圖方案為例,談建築研究與建築實踐的連續性-紀念陳永興建築師/汪文琦

102 如椽巨筆-漢寶德與境與象出版社/黃健敏

【論壇】

112 天坑是什麼以及它是如何形成的/夏智弘